遺留分とは?

遺言書が書かれたことや,他の相続人に多額の生前贈与がされたことで相続ができなくなってしまった一部の相続人などにも,遺産の一定割合について,多くを相続した者から取り戻すことが認められています。

この取り戻す権利のことを・・・

-

1相続案件を集中的に取り扱う,調停委員歴12年以上の弁護士を含む相続チームで対応

弁護士法人心では,家庭裁判所で調停委員を12年以上務めた,弁護士を中心とした・・・

続きはこちら

-

2税理士法人心,行政書士法人心相続と連携して相続税の申告から各種相続手続きまでトータルサポート

遺留分減殺事件は,事件が終わった後に,相続税の申告や不動産の名義変更を行わな・・・

続きはこちら

-

3ハイクオリティ,ハイスピード,ローコスト

弁護士法人心では,相続チームの設置によりハイクオリティな事件処理を目指しながら・・・

続きはこちら

-

4心から満足

弁護士法人心では,お客様と定期的に電話や報告書で状況をご報告したり・・・

続きはこちら

-

5お客様相談室の設置

弁護士法人心では,遺留分案件の解決だけではなく,お気持ちの部分でも最大限・・・

続きはこちら

名古屋で遺留分に関するご相談なら

当法人の強みなど、遺留分の相談先としてお選びいただけている理由をまとめています。ご相談をお考えの方は、参考にご覧いただければと思います。

-

被相続人(亡くなった方)の配偶者や子,直系尊属(亡くなった方の親など),兄弟姉妹は,法律上,一定の順位に従って相続・・・続きはこちら

-

遺留分とは,一定の相続人が最低限受け取れる相続財産の持分的利益を意味します。・・・続きはこちら

-

遺留分とは,一定の相続人が最低限受け取れる相続財産の持分的利益のことをいいま・・・続きはこちら

-

遺留分侵害額請求については,相続関係について不安定な状態を長期化させないために,法律上,請求権を行使できる期間が限られ・・・続きはこちら

遺留分に関するお役立ち情報

遺留分という言葉をあまり聞いたことがないという方、よく知らない方は多くいらっしゃるかと思います。疑問点を解消していただくためにも、こちらをご覧ください。

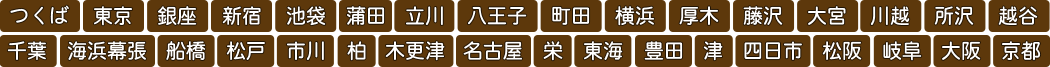

事務所のご案内

こちらで弁護士法人心の事務所をご案内しています。例えば名古屋の事務所は名古屋駅近くにあるなど、どの事務所も駅近くに構えていますので、ご相談にお越しいただく際にも便利です。

遺留分を請求したいと考えている方へ

1 できる限り早めに弁護士にご相談ください

遺留分の請求には1年の期限があり、これを過ぎてしまうと、遺留分の請求が認められなくなってしまう可能性があります。

実際、遺留分の請求をすぐに弁護士に相談しなかった結果、遺留分の請求が認められなかった事例もあります。

そのため、遺留分を請求したいと考えている方は、できる限り早めに、弁護士にご相談されることをおすすめします。

弁護士事務所の中には、相続に関して無料相談を実施しているところもありますので、そのようなところであれば相談もしやすいかと思います。

2 依頼する弁護士によって遺留分の金額が変わる場合も

依頼する弁護士によっては、遺留分の金額が変わる場合があります。

なぜ依頼する弁護士によって遺留分の金額が変わるのかというと、弁護士の中には、遺産の評価や遺留分に関する法律の知識にあまり詳しくない方がいるためです。

実際、20年以上も弁護士として業務を行ってきた人でも、遺産の評価の具体的な方法を知らなかったり、相続法の改正についてよく理解していなかったりする方もいます。

また、弁護士の中には、年間を通して数件しか相続案件をしておらず、知識や経験に乏しい方もおり、そういった弁護士に依頼してしまうと、本来であれば、より多くの遺留分を取得できたにも関わらず、少ない金額しか取得できない可能性があります。

そのため、遺留分の請求を依頼する場合は、相続に詳しい弁護士に依頼したほうが良いでしょう。

3 遺留分を請求する場合に注意すること

⑴ 遺言や生前贈与が無効な可能性があっても、急ぎ遺留分の請求をする

たとえ遺言や生前贈与が無効になると考えている場合でも、1年の期限を過ぎてしまうと、遺留分の請求ができなくなる可能性があります。

実際、弁護士が就き遺言の無効を争っていた事案で、遺留分を請求する相続人が、遺言が有効な場合に備えて遺留分の請求をしなかった結果、判決で遺言が有効になり、遺留分を請求する相続人は、遺留分さえも認められなかった事例もあります。

そのため、遺言や生前贈与が無効と考えている場合でも、仮に遺言や生前贈与が有効となる場合に備えて、遺留分の請求をしておいた方が良いでしょう。

⑵ 期限内に相続税の手続きを行う

相続税が発生する場合、遺留分を請求し、遺留分相当額の金銭を取得した場合も、相続税の申告が必要になります。

相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知ってから10か月以内ですが、10か月を過ぎた後で遺留分相当額の金銭を取得した場合は、遺留分額について相手方と合意が成立した日の翌日から4か月以内に、修正申告及び相続税の納付を行う必要があります。

万が一、期限に遅れてしまうと、無申告加算税や延滞税を課せられる可能性があります。

⑶ 生前贈与の時期と贈与を受けた人が相続人か否かが重要

遺留分の金額は、生前贈与がいつ行われたかによって、金額が異なることがあります。

相続人の贈与であれば、相続開始から10年以内の生前贈与であり、特別受益(遺産の前渡しといえる程度の贈与)に該当すれば、遺留分を計算する基礎財産(以下、「遺留分算定の基礎財産」といいます)に含まれます。

また、相続人以外の贈与であっても、相続開始から1年以内の生前贈与であれば、遺留分算定の基礎財産に含まれます。

他方、相続人に対する10年より前の生前贈与や、相続人以外の者に対する1年より前の生前贈与であれば、原則、遺留分算定の基礎財産に含まれず、例外に当たる場合も、極めて限定される可能性があります。

そのため、生前贈与については、誰が、いつ、贈与を受けたかが重要になり、時期については専門家でも間違えることがありますので、特に注意が必要です。

⑷ 生命保険を確認する

生命保険は、原則、遺留分算定の基礎財産には含まれず、遺留分の対象になりませんが、例外的に、死亡保険金の金額や遺産に占める割合、相続人との関係性等を考慮し、遺留分算定の基礎財産に含まれる場合があります。

たとえば、遺産額が3000万円、死亡保険金が6000万円、保険金を受け取った相続人が被相続人の面倒をあまり見ていなかった場合だと、当該保険金6000万円についても、遺留分の対象になり、遺留分算定の基礎財産としては、9000万円となる可能性があります。

このように、死亡保険金も例外的に、遺留分算定の基礎財産に含まれる可能性がありますので、遺留分を請求する場合は、死亡保険金の有無や金額についても、しっかり確認する必要があります。

遺留分について弁護士に相談した方がよい理由

1 遺留分は弁護士に相談すべき

遺留分について、弁護士に相談するかによって、遺留分の金額が大きく変わることがあります。

そもそも、遺留分とは、相続人に認められた最低限度の権利のことをいい、遺留分の金額は、遺産の金額や生前贈与等の金額によって変わります。

この遺産の金額や生前贈与の金額等を確定させるためには、法的知識や不動産、非上場株式等の評価に関する専門的な知識も必要になります。

例えば、故人から1億円の生前贈与を受けた場合、遺産の総額や、その生前贈与を受けた人が相続人か否か、また、生前贈与を受けた日時はいつかにもよっても、遺留分の計算上、1億円の生前贈与を考慮するかどうかが変わることがあります。

また、遺産に土地があった場合、これを1億円で評価するか、5000万円で評価するかによって、基本的に遺留分の金額は、大きく変わります。

このように、法律の知識や不動産等の評価に関する知識があるかによって、遺留分の金額が大きく変わることがあります。

通常の弁護士であれば、不動産の評価についてある程度の知識を有しているため、まずは弁護士に相談された方が良いでしょう。

2 相談は相続に強い弁護士がおすすめ

また、弁護士に相談されるのであれば、相続に強い弁護士に相談されることをおすすめします。

その理由として、遺留分に関する法律は非常に複雑であるため、弁護士の中でも、間違った知識を持っている方がいるためです。

例えば、遺留分は1年間の期限がありますが、この期限について、たとえ遺言書の無効を主張していたとしても、期限は進みます。

遺言書の無効が裁判所に認められれば、遺留分について問題はありませんが、万が一、遺言書の無効が認められないと、通常、遺留分の期限も過ぎているため、遺留分さえも認められなくなってしまいます。

この点について、中には誤解している弁護士もいますので、遺留分を相談する場合は、相続に強い弁護士の方が安心かと思います。

3 遺留分に関するご相談なら当法人へ

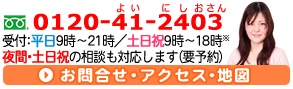

当法人では、一人でも多くの方のお悩みを解消できるように、遺留分に関する相談を原則無料で実施しております。

相続案件を中心に取り扱い、遺留分に関する問題を得意とする弁護士が対応いたしますので、遺留分の請求をお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。

遺留分の請求の流れ

1 遺留分は請求しなければ権利を実現できない

亡くなった方が遺言や生前の贈与をしたことにより遺留分が認められている相続人の権利が侵害されている場合には、その相続人は遺留分についての権利を主張することができます。

ただし、いくら法律上の権利があるといっても、これを主張して、相手に支払いを請求しなければ、権利は実現できません。

遺留分についての請求は、以下のように進める必要があります。

一般の権利の請求方法と異なる遺留分特有の注意点もありますので、気を付けてください。

2 内容証明郵便を使って請求する

よく「遺留分を請求する場合には、内容証明郵便を使って請求しましょう」と説明されます。

ただし、より詳しく説明すると、法律上、必ずしも内容証明郵便を使って請求することが要求されているわけではありません。

意思表示や事実行為の中には、法律上、一定の方式を要求しているものがあり、たとえば、遺言を作成する場合などには、一定の方式で行うことが決められています。

このような意味でいうと、遺留分の請求は内容証明郵便を使って請求しなければならないという法律の条文はありません。

そのため、遺留分の請求をするだけであれば、口頭であっても、内容証明郵便によらない書面での請求であっても、法律上の問題があるわけではありません。

しかしここで、実際に内容証明郵便による書面での請求がされている理由は、遺留分の請求には消滅時効などの期限があることにあります。

すなわち、遺留分の請求は、遺留分を請求する人が「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間」の間に請求しなければ、時効によって消滅します。

たとえ遺留分の権利を持っている人が期間内にしっかりと請求をしていたとしても、請求をされる側が消滅時効を主張してきた場合には、請求をする側が一年以内に請求をしたことを証明する必要があります。

また、相続が開始してから十年以内という期限もありますので、こちらについても期間内に請求をしたということを証明する必要があります。

この証明の方法としてもっとも適切なものが内容証明郵便を用いた書面での請求ということになるため、実務上もこのような方法で請求がされているのです。

内容証明郵便に加えて、郵便が相手方に到達したこととその日付も証明するために、配達証明も付けることを忘れないようにしてください。

3 協議をしてまとまらなければ、調停または訴訟をする

遺留分の請求後、まずは遺留分の請求をする相手との間で、いくらの遺留分を支払うことにするのかを協議します。

基本的には、こちら側からの請求額を伝えたうえで、請求をされる方がそれを受け入れられるか、受け入れられないのであればその理由を述べるといったやりとりをすることで協議を進めていきます。

ただ、遺留分については、請求をする側が遺留分の対象となる財産の内容を把握できていないことも多く、請求をする側から請求をされる側に財産の内容を開示するように求めることもする場合があります。

また、遺留分の額が決まった場合にも、その支払時期や方法が問題になる場合もあります。

なぜなら、現在の法律では、遺留分についての権利は遺留分侵害額請求権として金銭債権化されましたが、たとえば、請求を受ける側が不動産しか受け取っておらず、遺留分の金銭をただちに支払うことができない場合もあるからです。

そのような場合には、支払いの時期を遅らせたり、分割払いとすることで合意ができないかを協議することになります。

そのような協議によっても遺留分の内容や額が決まらない場合には、家庭裁判所での調停(遺留分侵害額の請求調停)で、裁判所からの必要な助言などを受けながら、解決ができないかを話し合うことになります。

調停を通じても合意ができない場合には、遺留分侵害額請求訴訟を提起することになります。

この訴訟では、双方が必要な主張と証拠の提示をしたうえで、裁判所が最終的な遺留分侵害額の判断をすることになります。

訴訟の途中で、裁判所から和解案の提示もあるでしょうが、和解も成立しなければ、裁判所が判決をすることになります。

判決が確定した場合には、終局的に遺留分侵害額の内容が決まります。

遺留分が問題となるケース

1 典型的なケース

遺留分とは、相続人の一部に認められた、相続において最低限保障された権利のことです。

遺留分が問題となるケースとして、典型的なものは、以下のようなケースかと思います。

亡くなった方には子どもが複数いましたが、そのうちの一人に家を継がせるために遺言書を書き、その子どもにすべての財産を相続させることにしたというケースです。

この場合には、家を継ぐことになった子ども以外の子どもは財産を取得しないことになってしまいますが、遺留分が認められているため、家を継ぐことになった子どもに対して、侵害された遺留分についての請求をすることができる可能性があります。

以下では、亡くなった方には妻と長男、二男がおり、「長男にすべての財産を相続させる」という遺言書があったケースをもとにして、遺留分がどのように問題になるのかを説明します。

2 遺留分の割合

遺留分が問題になる場合には、まずは遺留分の権利を持っている相続人が遺留分をどのような割合で有しているのかを確認する必要があります。

なお、兄弟姉妹には遺留分は認められていませんし、どのような方が相続人となっているのかによって遺留分の割合は変わってきますので、注意が必要です。

上のケースでいうと、二男には、本来の法定相続分としては4分の1の権利があるのですが、今回のように遺留分が問題になる場合には、遺留分の対象となる財産に対して8分の1の権利があるということになります。

3 遺留分の対象となる財産

遺留分の対象となる(「遺留分の算定の基礎となる」という表現がされます。)のは、亡くなった時に残っている財産と生前になされた贈与の一部です。

亡くなったときに残っている財産はすべて遺留分の対象となりますが、生前の贈与については、原則として、亡くなる前の1年間になされたものに限って対象とされています。

ただし、生前の贈与については例外があり、亡くなる10年以内に相続人に対して生計の資本などとしてなされた贈与であるときや、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときなどには、そのような贈与は遺留分の対象となります。

上のケースでいうと、亡くなった方が、亡くなる10年以内に、長男に対して、自宅の建築費にあてる目的で財産の贈与をしていたときには、原則として、その贈与についても遺留分の対象になります。

亡くなった方が、亡くなる1年以上前に、長男の子どもである孫に対して、同じように自宅の建築費にあてる目的で財産の贈与をしていたときには、孫は相続人ではありませんから、原則として、その贈与については遺留分の対象にはなりません。

ただし、亡くなった方と受け取る長男や孫が、そのような贈与をすることで二男の遺留分が侵害されてしまうことを認識した上で贈与をしていた場合には、このような期間の制限はなく、いつの贈与でも遺留分の対象となります。

なお、亡くなった方に負債がある場合には、遺留分の対象となる財産からその分が差し引かれます。

上のケースでいうと、法律上は、すべての財産を長男に相続させるとともに、すべての負債を長男に負担させるという意思があったものと扱われますから、亡くなった方に借金があった場合には、遺留分の対象から負債分が差し引かれます。

4 遺留分から差し引かれるもの

遺留分の権利がある方が相続によって取得した財産がある場合には、その財産は遺留分から差し引かれます。

遺留分の権利がある方が生計の資本などとしてなされた贈与を受け取っていた場合には、これも遺留分から差し引かれます。

上のケースでいうと、遺言の内容で二男が相続財産から取得するものはないのですが、亡くなった方から生前に借金を代わりに支払ってもらったり、高額の医療費を払ってもらったりした場合には、これらが遺留分から差し引かれることがあります。

5 注意しなければならない点

遺留分は、上記のとおりに計算されるのですが、実際は、他にも様々な点が問題になります。

遺留分についての権利は、現在は金銭債権化しており、遺留分についての権利がある方は、これを侵害した方に対して、金銭の支払いを請求することになります。

ここで、遺留分の対象となる財産の中に不動産が含まれている場合には、不動産がどの程度の価値があるかを把握する必要があります。

不動産の価値はただちに明らかとなるわけではないため、これを評価する必要があるのですが、評価にあたってはどのような観点から不動産を評価することが妥当なのかについての争いが生じるおそれがあります。

さらに、亡くなった方からの生前の贈与が、遺留分の算定において考慮すべきものなのかどうかについての争いが生じる可能性もあります。

このように、遺留分については様々な点が問題になり、遺留分が問題になる場合には紛争となる可能性が高いため、注意が必要です。

遺留分権利者の範囲

1 すべての相続人に遺留分が認められるわけではない

遺留分とは、相続において、相続人の一部に認められた最低限の権利です。

亡くなった方が遺贈や生前の贈与をしたことで、相続人が取得する財産が減ってしまった場合にも、遺留分についての権利を主張することができます。

しかし、この遺留分はすべての相続人に認められている権利ではなく、一部の相続人にのみ認められている権利ですので、注意が必要です。

2 遺留分が認められているのは兄弟姉妹以外の相続人

遺留分が認められている遺留分権利者の範囲は、民法1042条1項で、「兄弟姉妹以外の相続人」とされています。

そのため、亡くなった方の配偶者や子ども、両親などの直系尊属は、遺留分が認められている相続人です。

配偶者は常に相続人となりますし、子どもがいた場合には子どもが相続人となります。

両親などの直系尊属は、亡くなった方に子どもがいなかった場合などに相続人となります。

亡くなった方の子どもがすでに亡くなっていた場合に、代わりに相続人となる代襲相続人についても、遺留分が認められます。

他方で、亡くなった方の兄弟姉妹には遺留分は認められていません。

同様に、兄弟姉妹が先に亡くなっていた場合に、代わりに相続人となる代襲相続人についても、遺留分が認められません。

3 遺言書を作成する際の遺留分についての注意点

遺言書を作成する際に、相続についての揉めごとを避けるためには遺留分についての配慮をすることが必要です。

上述したように、場合によっては遺留分のない相続人しかいない場合がありますので、そのような場合には、遺言書を作成する際に遺留分について配慮する必要はありません。

他方で、遺留分の認められている相続人が相続人である場合には、遺留分についての配慮をする必要があります。

ここで注意する必要があるのは、相続人の構成によって、遺留分の割合が異なるということです。

通常は、相続人の遺留分は法定相続分の2分の1ですが、直系尊属のみが遺留分権利者である場合には、法定相続分の3分の1になります。

したがって、それぞれの遺留分の割合も考慮しながら、遺言書の内容を検討することが重要です。

遺留分侵害額請求に関する弁護士の選び方

1 相続に詳しい弁護士を選ぶべき

相続人の一部には、自分以外への遺贈や生前の贈与によって自らの遺留分が侵害されている場合には、その侵害されている遺留分の額を支払うように請求する権利が認められており、この権利を遺留分侵害額請求権といいます。

遺留分侵害額を請求する側にとっては、どのような財産が遺留分の対象となるかについてしっかりとした知識と経験を持った上で、財産の調査をしなければ、請求できたはずの権利を請求できないというおそれがあります。

また、遺留分の対象となる財産に、不動産など評価が必要な財産が含まれていた場合には、その財産がいくらと評価すべきかについての的確な主張をしていく必要もあります。

相続に詳しい弁護士でなければ、このような知識を持っておらず、適切に対応できないおそれがありますので、遺留分侵害額請求に関して依頼する場合には、相続に詳しい弁護士を選ぶべきです。

2 ある程度の規模の事務所の弁護士を選ぶべき

この遺留分侵害額請求権は、かつて遺留分減殺請求権と呼ばれていた権利が、法改正によって、名称と内容が変わったものです。

基本的な制度の内容はそのままですが、権利の内容が金銭債権化されたり、算定の基礎となる財産の範囲が変わったり、重要な変化もあります。

また、新制度における、今後の裁判例や実務の扱いを押さえておく必要もあります。

このような内容については、ある程度の規模の事務所であれば、弁護士同士で知識を共有したり、それぞれが経験した事例を共有したりすることができ、最新の動向を押さえることができます。

しかし、個人事務所の弁護士の場合には、知識を得る機会や実例を知る機会が限られてしまうため、最新の動向に関して把握していない可能性があります。

そのため、遺留分侵害額請求をする場合には、ある程度の規模の事務所の弁護士を選ぶべきかと思います。

3 ホームページの記載を見てから選ぶべき

弁護士に依頼するときに、知り合いの弁護士に依頼したり、知り合いから紹介された弁護士に依頼されたりするケースも多いと思います。

しかし、そのような場合、その弁護士が遺留分侵害額請求に強い弁護士かどうかは分かりません。

遺留分侵害額請求に関して弁護士を選ぶときには、弁護士事務所のホームページや弁護士の紹介ページを確認していただき、その弁護士が相続や遺留分侵害額請求に力を入れているかを確認してから、選んでいただきたいと思います。

遺留分について

1 遺留分が認められる相続人

遺留分は、法定相続人の一部に認められているものです。

亡くなった方が遺言書を残していたために、遺留分の権利を持っている相続人の権利が侵害されている場合には、その権利を侵害された人はその分を取り戻すための請求ができます。

この遺留分が保障されている相続人は、兄弟姉妹(この代襲相続人を含む)を除く法定相続人です。

例えば、亡くなった方の配偶者や子ども、孫、父母が法定相続人となっている場合には遺留分が認められます。

他方で、亡くなった方の兄弟姉妹や、それらの方々の代襲相続人である甥や姪には遺留分は認められていません。

2 遺留分の割合

「法定相続分の半分が遺留分」という認識を持たれている方も多いかと思いますが、正確には異なります。

全体の遺留分については、親のみが相続人である場合には3分の1となり、それ以外の場合が2分の1となります。

実際には後者のケースが多いでしょうから、「法定相続分の半分が遺留分」という認識が広まっていると思われます。

全体の遺留分にそれぞれの法定相続分を掛けたものが、それぞれの遺留分の割合となります。

3 遺留分の対象となる財産

遺留分の対象となる財産には、以下のものがあります。

まずは、相続が開始されたときに残っている財産借金等のマイナスの財産があればこれを差し引きます。

また、生前の贈与も遺留分の対象になります。

ただし、相続人に対する生前贈与の場合には、原則として相続が開始する10年以内のもののみが対象となるなどの制限があります。

4 請求方法

遺留分を侵害された者から、遺留分を侵害している者に対して、自らの権利分を取り戻すことを請求する必要があります。

現在の法律では、この権利はすべて金銭債権となっており、金銭での支払いを請求できることになっています。

この請求には消滅時効が定められているため、権利者は自らの遺留分を侵害されたことを知ったときから1年以内に請求しなければならないなどの期間制限があります。

後に訴訟となった場合に備えて、この期間内に請求をしたことを証拠として残しておくため、相手方に内容証明と配達証明を付けて請求をしておくということが実務上行われています。

遺留分の侵害額がいくらであるのかは、簡単に計算ができない場合も多いことから、権利者と義務者の間で話合いによる合意ができなければ、調停や訴訟となることも多いといえます。

遺留分を請求した場合の税金について

1 遺留分と相続税の関係

一定以上の財産を相続した場合は、相続税申告を行い、相続税を納める必要があります。

仮に、遺言書に「長男が全財産を取得すること」という記載があった場合、長男は遺産を全部取得することになりますので、必要に応じて相続税申告を行い、相続税を納めます。

他方、遺産をもらえなかった二男は、相続税申告をする必要も、相続税を納める必要もありません。

しかし、二男には遺留分があるため、長男に遺留分を請求した場合、二男は一定額の遺産を取得することになります。

そうすると二男も、取得した金額によっては相続税申告を行う必要があります。

ただ、いつ、どのような申告をするのかは、遺留分の額が決まった時期によって異なります。

2 相続から10か月以内に遺留分の金額が決まった場合

相続税の期限は、故人が亡くなった日から10か月以内が原則です。

この10か月以内に、遺留分の額が決まった場合は、「遺留分請求者が、その金額を相続した」という内容で相続税申告をすることになります。

1の例で、例えば遺産が8,000万円で、二男が遺留分請求の結果、2,000万円を取得し、長男が残りの6,000万円を取得した場合、その割合で双方が遺産を相続したという内容で、相続税申告を行い、双方が相続税を納めることになります。

3 相続から10か月以内に遺留分の金額が決まらなかった場合

遺留分請求をしたものの、相続から10か月以内に、具体的な金額が決まらない場合は、遺留分の請求は無かったという前提で、相続税申告を行います。

2の例でいうと、長男が遺産である8,000万円すべてを取得したという内容で、相続税申告を行うことになります。

4 相続から10か月経過後に遺留分の金額が決まった場合

3のケースで、10か月経過後に遺留分の金額が2,000万円に決まった場合、長男は6,000万円の遺産を取得したという内容で、相続税申告の修正を行います。

他方、2,000万円の遺留分を取得した次男は、2,000万円を取得したという内容で、相続税申告を行います。

相続税は、遺産の取得割合によって決まるため、長男は払い過ぎた税金の還付請求をし、二男はその分の相続税を納めることになります。

遺留分は誰にどのように請求するのか

1 遺留分が侵害されているかを確認する方法

遺留分は、法律によって法定相続人の一部に認められた権利です。

なお、法定相続人のうち、兄弟姉妹には遺留分が認められていませんので、注意が必要です。

遺留分は遺言や生前の贈与によって侵害されることになるため、自分の遺留分が侵害されているかどうかを確認するには、まず亡くなった方の遺言書の内容や生前の贈与の内容を調べる必要があります。

遺贈や贈与の相手は、相続人以外の第三者や法人の場合もあるかと思いますが、このような相手に対しても遺留分の請求をすることは可能です。

また、遺留分権利者が受けた特別受益や亡くなった方の債務についても、遺留分の侵害があるかどうかの計算に必要となるため、調査が必要です。

2 遺留分の請求方法

遺言書の内容や生前の贈与を調べた結果、自分の遺留分が侵害されていることが判明した場合、その侵害者に対して、自分の遺留分について請求をすることができます。

この請求方法については、遺留分侵害者に対して、内容証明郵便で通知書を送るのが一般的です。

遺留分の請求を書面で行うことは法律上の要件ではありませんが、遺留分の請求には消滅時効がありますので、期間内に請求を行ったという証拠を残しておくために、内容証明郵便で送付すべきだといえます。

なお、消滅時効という観点から考えると、遺留分の請求の時点においては、具体的な金額等どのような内容の給付を求めるかまで記載する必要はありませんが、「侵害されている遺留分相当額を請求する」という意思を明確にする必要があります。

3 遺留分侵害者に対する権利の内容

遺留分の権利の内容は、令和元年に施行となった相続法改正の前後のどちらの規定が適用されるかによって異なることがあります。

相続の開始日(亡くなった方の死亡日)が令和元年7月1日より前だった場合、権利の内容は遺留分減殺請求権と呼ばれ、それ以降であった場合には、遺留分侵害額請求権と呼ばれます。

両者の主な違いについて、遺留分侵害行為の中に不動産の遺贈があった場合で説明します。

前者では、請求を受けた者から価額弁償の申し出がない限り、その不動産は、請求権の行使によって、侵害の割合による共有状態となります。

対して、後者ではこのようにはならず、請求者は、遺留分侵害者に対し、不動産の価値をもとにした侵害額に応じた金銭債権を有することになります。

また、侵害者や侵害行為が複数である場合に、それぞれの侵害者に対してどのような請求ができるかについて、遺留分権利者はそれぞれの侵害の度合いに応じた侵害額を請求することができます。

具体的な計算は、侵害者が相続人であるか相続人以外の第三者であるかなどによって異なります。

4 協議がまとまらなければ調停や訴訟の提起が必要

遺留分権利者が通知書を送った後、遺留分侵害者との間で、給付の内容についての協議をすることになります。

ここで給付の内容について合意することができれば、その内容についての合意書を作成します。

しかし、不動産や株式の評価などをめぐって協議がまとまらなかった場合には、遺留分についての調停をすることとなり、調停でも合意が得られない場合には訴訟を提起する必要があります。

5 遺留分の請求に弁護士が関与することのメリット

遺留分についての制度は、現在、法律の条文だけでなく、判例などの実務も踏まえた複雑なものとなっており、法律の専門家ではない一般の方が、法律上の権利を請求し、それを実現させるのは容易だとはいえません。

遺贈や生前贈与の内容が明らかではなく、遺留分侵害者がその内容についての資料の提供も拒んだ場合、遺留分権利者の方でこれらの財産についての調査をする必要があるのですが、調査の方法には専門的な知識が要求されることがあります。

また、遺留分について協議をする際も、裁判となった場合にはどのような結果になるかを踏まえて交渉することが必要ですので、これについての知識を有している法律の専門家が交渉にあたることが適切であるといえます。

当事者間で遺留分についての協議がまとまり、合意書を作成する場合にも、その後の登記や税金の問題についても考慮して合意書を作成し、後日の紛争の蒸し返しを防ぐ必要があります。

加えて、登記業務や税務についての専門的な知識が要求されることになります。

また、話合いがまとまらず調停や訴訟になれば、請求者は、請求の内容を具体的に特定した上で請求をしていく必要がありますが、法律の専門家である弁護士以外の方が適切に行うのは難しいといえます。

6 遺留分の請求は当法人まで

弁護士が裁判に至る前の交渉段階から関与することには、当事者に法律に対して理解が不足していたり、誤解をしていたりすることによって、紛争をいたずらに激化させることを防ぐというメリットもあります。

特に、遺留分についての争いは、親族間の感情的対立や紛争を背景として揉めることが多いため、弁護士が介入し、権利の内容や遺留分の制度について正確な知識を提供することで、円滑かつ早期に解決が図れるケースも多いといえます。

当法人では、遺留分など相続に関するご相談を原則として無料でお受けしておりますので、名古屋で遺留分についてお困りの方はお気軽にご相談ください。

遺留分に関する情報の掲載

遺留分はあまりなじみがない制度かと思いますので、よく分からないという方も多いかと思います。遺留分の基本的なことも掲載していますので、お読みください。